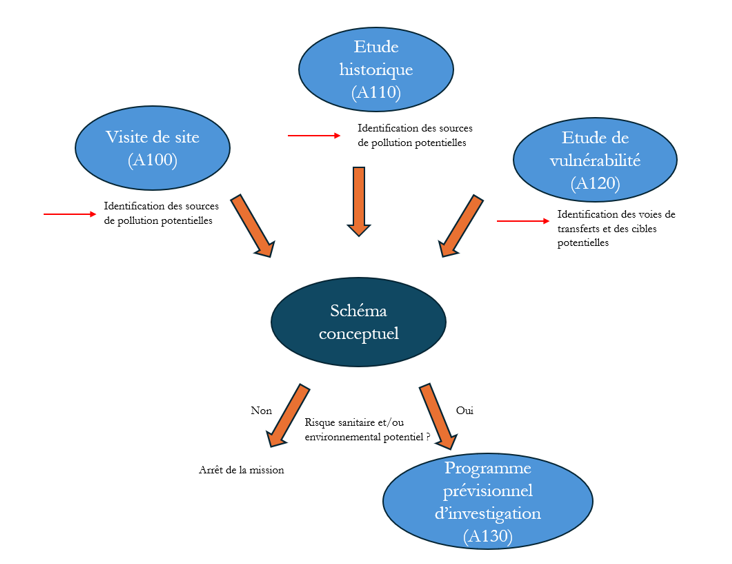

Réalisée préalablement aux investigations de terrain, cette prestation est le point d’entrée d’une étude dans le domaine des sites et sols pollués. Elle permet de retracer l’historique du site, de définir quels sont les types de polluants susceptibles d’être rencontrés et d’évaluer la vulnérabilité des milieux (sol, eaux souterraines, eaux superficielles, sédiments, gaz du sol, air ambiant). L’ensemble de ces informations est illustré dans un schéma conceptuel, qui représente l’aboutissement de l’étude.

Ainsi, cette prestation globale se décompose, selon la norme NF X 31-620-2, en plusieurs prestations élémentaires telles que :

- une visite de site (A100) ;

- une étude historique, documentaire et mémorielle (A110) ;

- une étude de vulnérabilité des milieux (A120) ;

- le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (A130).

Quels sont les objectifs d’une visite de site (A100) ?

La visite de site permet de réaliser un premier état des lieux du site, d’identifier les sources de pollution potentielles (cuves, stockage de produits chimiques, déchets…) en lien avec l’activité actuelle ou passée, ainsi qu’identifier les accès en cas de nécessiter de réaliser un diagnostic de pollution. Cette visite permet d’échanger avec le client sur son projet, sa connaissance du site, et éventuellement, recueillir des témoignages de riverains.

Quels sont les objectifs d’une étude historique, documentaire et mémorielle (A110) ?

Cette prestation consiste à consulter les bases de données accessibles au public (Géorisques, Infoterre…) afin de reconstituer le passif industriel du site et de son environnement proche, pour déterminer des zones susceptibles d’être impactées par une pollution. Ce passif peut être appréhendé par la consultation d’anciennes vues aériennes du site, la notification d’incident, la consultation auprès des archives départementales ou municipales, ou dans le cas des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de documents relatifs à leur exploitation (arrêté de mise en demeure, rapport d’inspection…). Les conclusions de cette prestation permettent, avec les observations de la visite de site, de répertorier l’ensemble des sources de pollution potentielles au droit du site d’étude.

Quels sont les objectifs d’une étude de vulnérabilité des milieux (A120) ?

Cette prestation élémentaire permet d’identifier et d’étudier, notamment dans le cas d’une pollution au droit du site d’étude, les milieux susceptibles d’être impactés. Une pollution présente dans un sol est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par infiltration, ou de se diffuser dans l’air ambiant d’un bâtiment si ces polluants sont présents sous un état gazeux. Le transfert de la pollution est complexe et dépend de plusieurs paramètres tels que la géologie (milieu perméable ou peu perméable), de la présence d’un aquifère et de sa profondeur (migration selon un sens d’écoulement préférentiel), du type de pollution (métallique, hydrocarbonée…), du sens du vent (dans le cas d’émission de particules polluantes)… Lorsqu’une masse d’eau souterraine est vulnérable au droit du site d’étude, et que la pollution risque de migrer en dehors des limites de site, la présence de captages en aval hydrogéologique doit impérativement être identifiée, afin de déterminer si des utilisateurs des eaux souterraines pourraient être impactés. La préservation des ressources et des milieux naturels (directive « Habitats », directive « Oiseaux », ZNIEFF, ZICO) fait également partie des enjeux à protéger. La localisation de ces zones par rapport au site d’étude permet d’identifier leur vulnérabilité vis-à-vis d’une pollution. En somme, l’étude de vulnérabilité des milieux permet de répertorier les voies de transferts et les cibles d’une pollution émanant du site.

Quand élaborer un programme prévisionnel d’investigations (A130) ?

A l’issue des prestations A100, A110 et A120, si des sources de pollution ont été identifiées au droit du site, et que les milieux souterrains sont retenus comme vulnérables, un programme prévisionnel d’investigations pourra être proposé. Les investigations peuvent porter sur un ou plusieurs milieux, en fonction des caractéristiques, et de l’usage actuel et futur du site.

Logigramme d’une prestation INFOS

Dans quels cas, est-il nécessaire de réaliser une prestation INFOS ?

- Vous êtes un industriel soumis à la réglementation ICPE, et vous êtes concernés par une future cessation d’activité, une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués doit alors attester, en fonction de votre régime ICPE, de :

- la bonne exécution des mesures de mise en sécurité du site (ATTES SECUR) ;

- l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site (ATTES MEMOIRE) ;

- la bonne exécution des travaux de réhabilitation (ATTES TRAVAUX).

Préalablement à la délivrance de ces trois attestations, la rédaction d’une prestation INFOS est impérative.

- Vous avez fait une demande de permis de construire sur un site localisé dans Secteur d’Information sur les Sols (SIS) ?

L’ATTES ALUR est le document qui doit être joint à votre demande de permis de construire, afin de garantir la compatibilité du site avec son usage futur. Seule une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués peut réaliser cette attestation. Pour sa délivrance, une prestation INFOS en amont des éventuelles investigations de terrain est nécessaire.

- Vous êtes propriétaire et/ou exploitant d’un terrain avec une pollution avérée et des travaux de dépollution doivent être entrepris ?

Dans ce cadre, une prestation de type Plan de Gestion doit être élaborée afin de proposer au donneur d’ordres des techniques de dépollution adaptées, en tenant en compte des critères économiques, sociaux, environnementaux et organisationnels.

La prestation INFOS est le point d’entrée de cette étude, pour permettre d’identifier les sources de pollution, les voies de transferts et les cibles potentielles.

Voici quelques outils utilisés lors de la prestation INFOS :

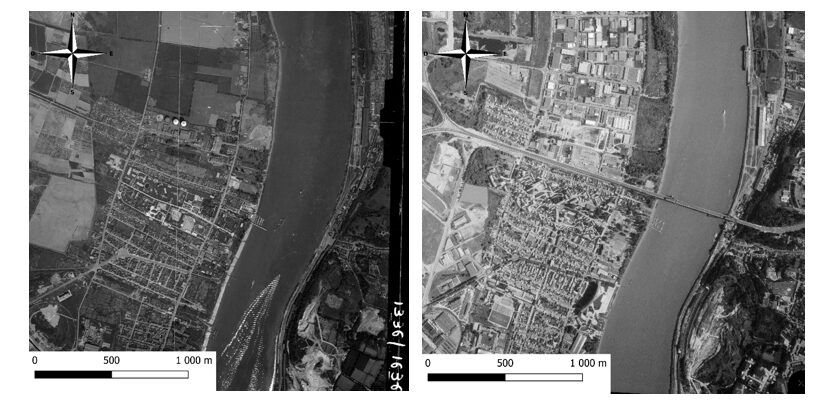

- « Remonter le temps » de Géoportail : permet de visualiser les vues aériennes d’un site couvrant la période depuis les années 1920 à nos jours (selon la disponibilité des clichés). Ce site offre la possibilité de reconstituer l’historique d’occupation et d’usage d’un terrain. Les deux photographies aériennes prises respectivement en 1950 et en 1981 témoignent des évolutions d’un quartier situé au nord de Bordeaux :

| Photographie aérienne prise en 1950 | Photographie aérienne prise en 1981 |

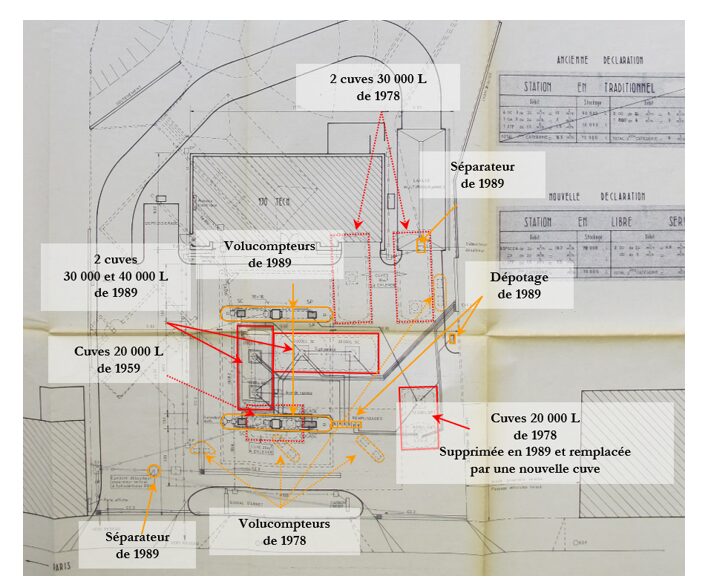

- Consultation des archives : elle constitue une ressource précieuse pour accéder à d’anciens plans d’infrastructures au droit d’un site d’étude, à d’anciens arrêtés préfectoraux ou photographies de l’époque. Dans le cas d’une ancienne activité industrielle, cette consultation permet de mettre en évidence d’anciennes infrastructures potentiellement polluantes parfois « oubliées ». Le plan suivant, consulté auprès des archives départementales, a permis de reconstituer la configuration passée des infrastructures :

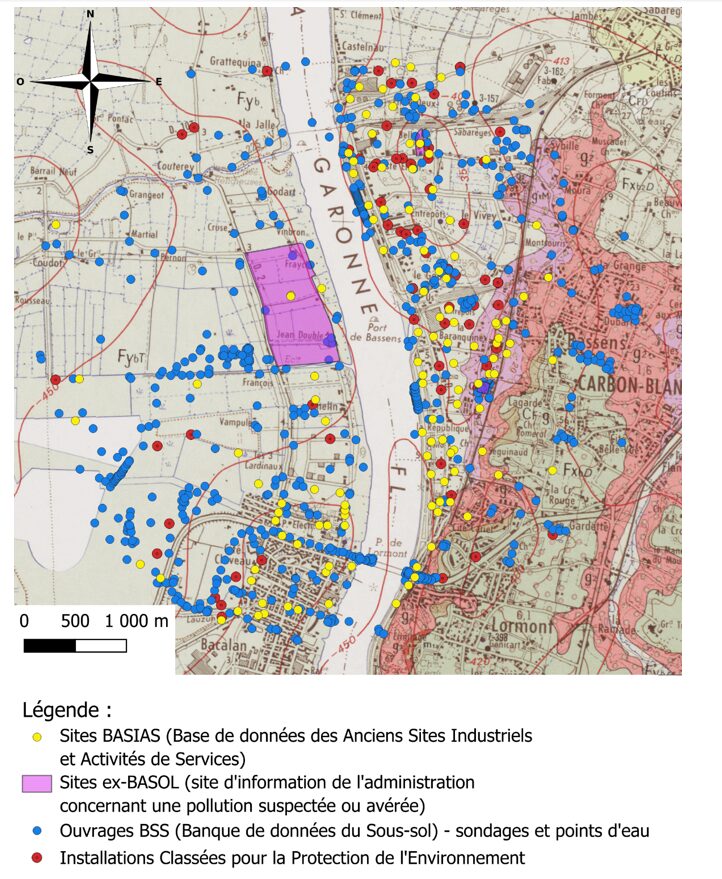

- « Infoterre » du BRGM : dispose de plusieurs fonctionnalités notamment l’accès aux cartes topographiques et géologiques du territoire français, aux ouvrages de la Base de données du Sous-Sol (BSS) qui rassemble les informations des forages, des puits ou des sondages, à la cartographie des risques naturels… La consultation de ces données constitue le pilier de l’étude de vulnérabilité des milieux. Pour illustrer cet outil, une cartographie présentant un extrait de la carte géologique de Bordeaux avec la localisation des industries et des ouvrages BSS est proposée en suivant :

Carte géologique de Bordeaux avec la localisation des industries et des ouvrages BSS – BRGM

Sur cette carte géologique, plusieurs types de formations sont identifiables. La description de chacune de ces formations est accompagnée d’une note explicative qui renseigne sur les caractéristiques géologiques du secteur d’étude. Infoterre permet la consultation des informations disponibles sur chacun des sites et des ouvrages référencés.

___________________________________________________________________________

Mais alors, pourquoi collecter toutes ces données sur un site ? Tout simplement pour préparer au mieux la suite : définir précisément la prestation de terrain et les analyses sur les milieux, autrement dit le fameux DIAG. Mais ça, c’est une autre histoire… que nous vous raconterons très bientôt dans un prochain article 😉.